发布时间:2020-07-31 11:50:15 信息来源:不良资产头条综合北京商报 阅读次数: 次

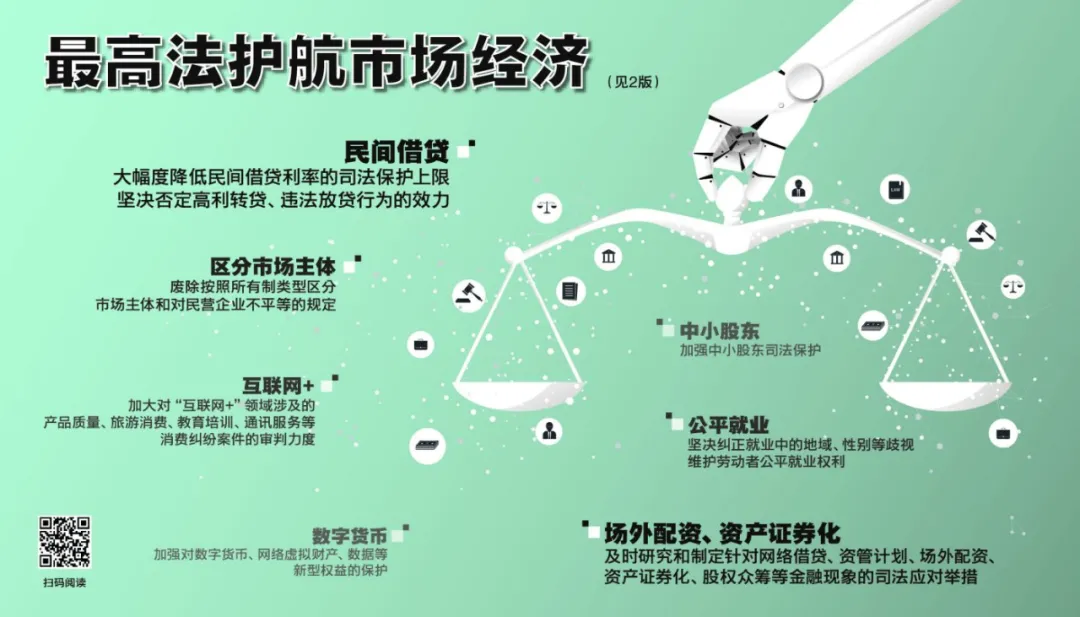

7月22日,最高人民法院和国家发改委联合发布了《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》(以下简称《意见》)。

据介绍,为促进要素市场化配置,《意见》分别从尊重契约、促进金融为实体服务、拓展担保合同范围、规范互联网交易、促进劳动力要素优化配置等五个方面提出了具体意见。其中包括促进金融和民间资本服务实体经济,修改完善民间借贷司法解释,大幅度降低民间借贷利率的司法保护上限,坚决否定高利转贷行为、违法放贷行为的效力。

来源:北京商报

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》对民间借贷利率设定了24%的司法保护上限,明确借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持;借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。

“对于社会上反映的司法保护的民间借贷利率过高的问题,我们正在抓紧研究。”最高人民法院审判委员会委员、民一庭庭长郑学林在发布会上表示。

据了解,为有效规范民间借贷,引导民间金融健康有序发展,最高人民法院先后发布多个文件,强调从严把握法定利率,对于各种以“利息”“违约金”“服务费”“中介费”“保证金”“延期费”等形式突破或变相突破法定利率红线的,依法不予支持,对保护债务人合法权益、维护金融秩序发挥了积极作用。

“在当前疫情防控常态化以及我国经济由高速增长向高质量发展的大形势下,降低民间借贷利率保护上限对于纾解企业融资难、融资贵以及从源头上防止‘套路贷’‘虚假贷’具有积极意义,也是最有效的解决方案。”郑学林说。

今年通过的民法典明确规定,国家禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。郑学林介绍,目前最高人民法院正在结合民法典的最新规定开展民间借贷司法解释的修订工作,调整民间借贷利率的司法保护上限是其中重要的一项内容。司法解释修订总的原则是兼顾利率市场化改革与维护正常金融秩序,服务实体经济发展,《意见》对此均有所规定。

“金融市场化改革以及金融利率问题虽然不是由人民法院主导,但是对于改革过程中以及经济发展过程中出现的问题,人民法院必须有所担当,在职责范围内做好自己的事情。”郑学林表示。

最高或不超过一年期IPR的4倍

有知情人士向21世纪经济报道记者表示,今年春节前后,最高法就在酝酿修改民间借贷的司法解释,相对于之前的24%、36%划分两道“红线”的做法。主流的意见是设定一个民间借贷利率保护上限,这个上限有专家建议参考之前一年期利率的4倍,现在可以参考央行LPR报价的四倍。

根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的数据,2020年7月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%。如果民间借贷利率保护上限为一年期LPR的4倍,则意味最高不超过15.4%,较现在的24%大幅下降。

有法院人士认为,民间借贷利率保护采用固定的上限有利于统一裁判标准。上限规定不是固定的数值,而是参照LPR的报价,有利于民间借贷利率随行就市。在LPR报价上设定了不超过四倍的空间,给正常民间借贷预留了发展的空间,同时对打击套路贷、高利贷有帮助。

中国政法大学金融法研究中心研究员卜祥瑞表示:

金融不仅仅是简单的借贷,金融的本质是跨时空的信用风险的交易。因此,对于利率的规定也要视具体产品而定。

民间借贷最高保护利率的下行,应当充分尊重金融逻辑和行业惯例,切实考量持牌金融机构的利益合理保护。

也有司法界人士认为:

民间借贷利率是最高限度,持牌金融机构就更不应该超过这个限度。现实中,如果民间借贷的最高保护利率为不超过LPR报价利率的4倍,很有可能不少非银持牌金融机构的特定金融业务利率会高于这个“红线”。

最高法将协助防范金融系统风险发生

在加强中小股东司法保护方面,意见提出,严格落实公司法、证券法优先保护特殊市场主体的立法精神,切实保护中小股东的知情权、利润分配权等合法权益,增强投资者信心。合理确定金融机构的适当性管理义务和举证责任,优先保护金融消费者合法权益。依法受理、审理证券欺诈责任纠纷案件,发挥证券侵权赔偿诉讼的规范、震慑功能,提高资本市场违法违规成本。继续推进证券期货纠纷多元化解机制建设,支持建立非诉讼调解、先行赔付等工作机制,通过支持诉讼、示范判决等方式拓宽投资者索赔的司法路径,切实解决证券市场中小投资者维权难问题。

来源:北京商报

针对加强“逃废债”清理惩戒机制建设,意见明确,健全清理拖欠企业债务长效机制,加大强制执行力度,依法适用拘留等强制措施,树立实质穿透执行理念,依法识别和精准打击规避、抗拒执行行为,保障胜诉当事人及时实现权益,降低债权实现成本,助力企业化解债务危机。

此外,《意见》还指出,要规范金融市场投融资秩序。依法严惩非法集资犯罪行为,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。对以金融创新为名掩盖金融风险、规避金融监管、进行制度套利的违规行为,《意见》也明确要求,以其实际构成的法律关系认定合同效力和权利义务,同时要研究制定针对网络借贷、资管计划、场外配资、资产证券化、股权众筹等金融现象的司法应对举措。